近年来,Intel CPU型号的复杂化是技术架构演进、市场竞争压力以及营销策略综合作用的结果,尤其在大小核混合架构(P-Core + E-Core)普及后,这一趋势更加明显。

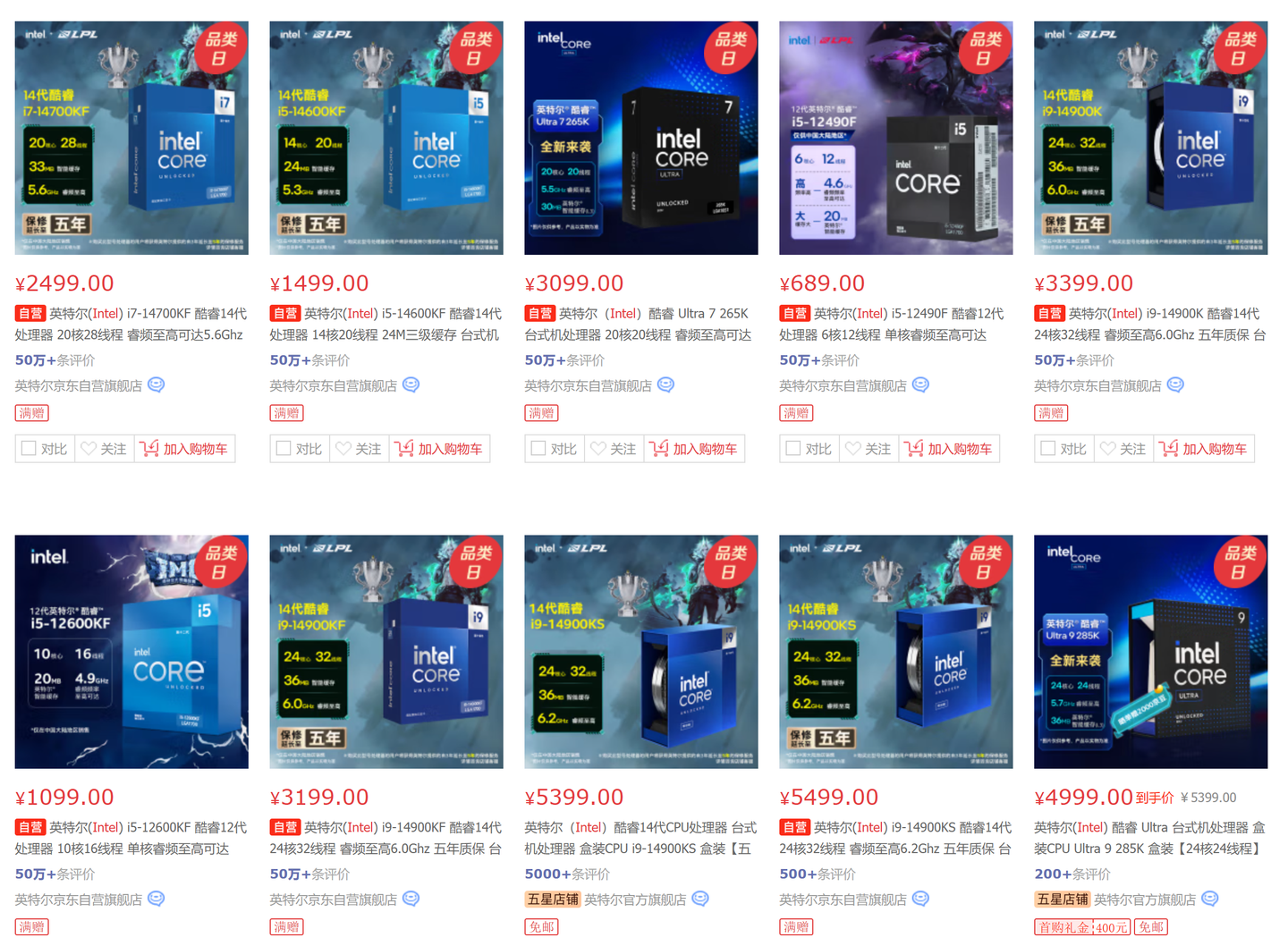

Intel的桌面级处理器

以下从技术、市场和营销三个维度展开分析:

一、技术驱动:混合架构与制程挑战

1.混合架构的引入

自第12代酷睿(Alder Lake)起,Intel采用“性能核(P-Core)+能效核(E-Core)”的异构设计,旨在平衡高性能与低功耗需求。

这种架构需要根据核心数量、线程分配(如P核支持超线程,E核不支持)以及缓存差异划分不同型号,例如i5-12600K(6P+4E)与i7-13700K(8P+8E)。

调度复杂性:混合架构依赖操作系统的线程调度策略(如Windows 11的QoS机制),不同型号需适配不同的调度优化,进一步增加型号区分需求。

2.制程与封装技术的多样化

Intel近年推行多制程并行策略(如Intel 7、Intel 4、Intel 3),导致同一代产品可能混用不同工艺。

例如,第13代酷睿(Raptor Lake)沿用Intel 7,而第14代Meteor Lake采用Intel 4,需通过型号标识制程差异。

此外,模块化设计(如Meteor Lake的分离式CPU/GPU/SoC模块)也需通过型号体现功能组合。

二、市场竞争:应对AMD与细分需求

1.对抗AMD的精准布局

AMD凭借Zen架构在多核性能与能效比上的优势,迫使Intel通过更细分的产品线覆盖市场。例如:

桌面端:传统i3/i5/i7/i9分级基础上,新增KF(无核显可超频)、KS(特挑高频版)等后缀,区分功能定位。

移动端:HX(极致性能)、H(高性能)、P(平衡)、U(低功耗)等后缀细化使用场景,争夺轻薄本与游戏本市场。

2.抢占新兴领域

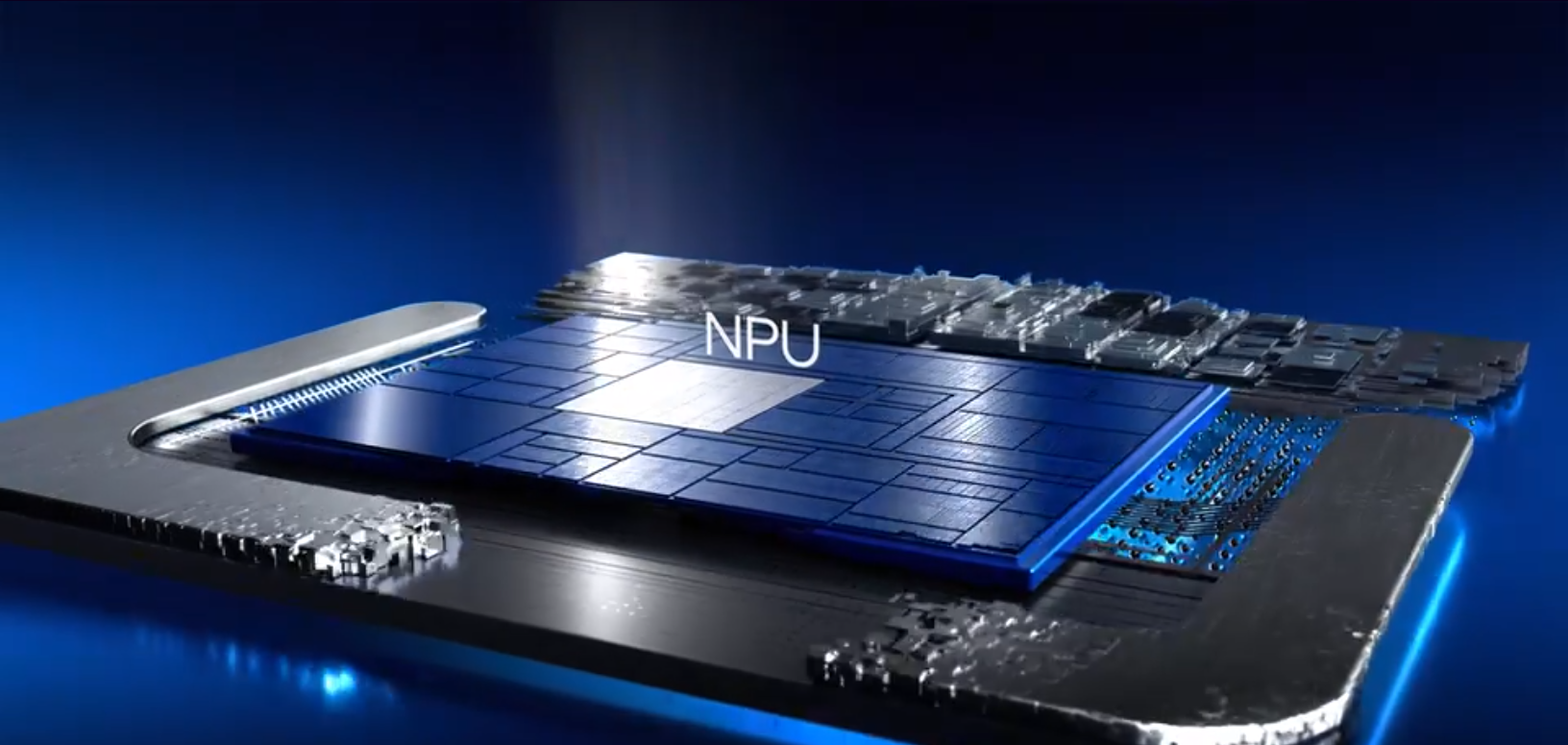

针对AI PC、边缘计算等趋势,Intel通过型号标识集成NPU(神经网络单元)或专用加速器(如vPro技术),例如Core Ultra系列中的“V”后缀代表VPU强化AI算力。

三、营销策略:用户需求与商业利益的平衡

1.市场细分与溢价策略

后缀多样化:通过字母后缀(如K、F、H、U)区分功能特性(超频、核显、功耗等),满足不同用户群体的需求。例如,K系列面向超频玩家,U系列瞄准轻薄本用户,而X/XE后缀则定位旗舰级发烧友。

认知锚定:利用i3/i5/i7/i9的等级划分,强化消费者对“数字越大性能越强”的直观认知,即使实际性能可能因架构差异而重叠。

2.延长产品生命周期

“Refresh”策略:通过小幅升级(如提升频率或缓存)推出新型号(如i9-13900KS),维持市场热度并延长销售周期。

生态绑定:部分型号适配特定技术(如Intel Evo认证、vPro安全特性),通过软硬件协同锁定企业用户和高端消费者。

3.应对兼容性与技术过渡

混合架构初期存在调度适配问题(如E核利用率低),Intel通过硬件线程调度器(Thread Director)向操作系统提供建议,但需依赖微软优化支持。

复杂型号的命名可引导用户选择适配更成熟的平台,减少技术过渡期的负面反馈。

四、未来趋势与选择建议

复杂度可能持续上升

随着AI算力整合(如NPU)、动态核心调度技术(三级架构P+E+LP E核)的引入,型号命名可能进一步细化,甚至需要标注AI性能等级或能效比参数。

用户选购建议

关注核心组合而非i3/i5/i7标签:例如i5-13600K(6P+8E)的多核性能可能超越前代i7。

后缀优先级:超频需求选K系列,核显依赖者避开F系列,移动用户根据续航需求选择U/H系列。

总结

Intel型号复杂化的本质是技术迭代(混合架构、制程演进)与商业策略(市场细分、溢价竞争)的双重驱动。对消费者而言,需更理性地根据实际需求解读参数;对Intel而言,如何在复杂性与用户体验间找到平衡,将是未来发展的关键挑战。

参与讨论

(Participate in the discussion)

参与讨论